Antonio Vivaldi

La fida ninfa

Opéra en trois actes RV 714

Réduction chant et clavier : format A4, 252 pages

sur papier ivoire

Arrangement pour clavier : Marine Lombard

Présentation : Frédéric Delaméa

Livret italien & traduction

L'œuvre lyrique de Vivaldi reste paradoxalement méconnue : l'extraordinaire succès rencontré par un petit nombre de concertos a éclipsé tout un pan de ses compositions, notamment les opéras, auxquels il consacra pourtant l'essentiel de sa carrière.

De 1713 à 1741, Vivaldi donna le jour à une ?uvre colossale, préservée en grande partie à la bibliothèque de Turin : plus de 450 compositions manuscrites, pour la majorité autographes.

Créé à Vérone en janvier 1732, pour l'inauguration du Teatro Filarmonico,cet opéra est tombé dans l'oubli, malgré la beauté et la virtuosité des arias.

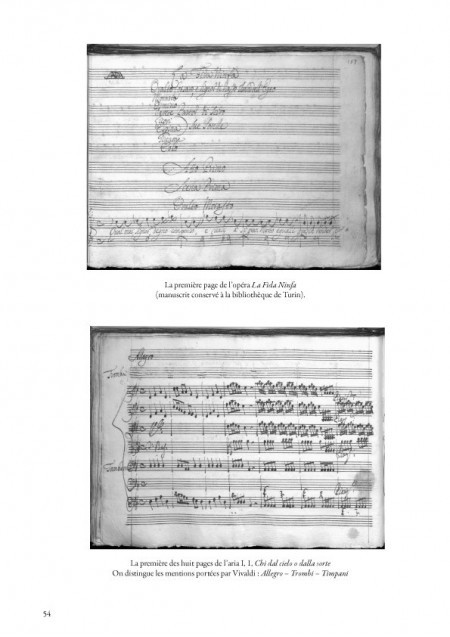

La redécouverte du manuscrit, conservé à la bibliothèque de Turin, a permis d'en faire une édition complète, inédite, en 2004. Le matériel d'orchestre, "urtext", a été préparé à partir de ce manuscrit. Il a été revisé par Jean-Christophe Spinosi, directeur musical de l'ensemble Matheus, et Laurence Paugam (premier violon de l'ensemble) et enregistré par cet ensemble en 2008.

Le matériel d'orchestre de l'opéra La fida ninfa est disponible en location (nous consulter), ainsi que les airs, individuellement.

La réduction chant & clavier, très attendue par les chanteurs, met ainsi à la portée du plus grand nombre une oeuvre dans sa version complète, telle qu'elle fut présentée en 1732 par Vivaldi.

Certains opéras vous sont proposés dans leur intégralité, en matériel d'orchestre, en réduction clavier, ou en airs séparés :

Tous les airs de La fida ninfa pour chant et clavier, en matériel d'orchestre et les arias séparément.

Tous les airs de Orlando furioso pour chant et clavier, et en matériel d'orchestre et les arias séparément.

Tous les airs de La verita in cimento en matériel d'orchestre (chant et clavier en préparation) et les arias séparément.